|

|

|

|

为权力而斗争,上至国家,下至政府,公司,人与人之间都一样,看你怎么包装自己,从而在斗争中占据有利地位这个世界就这样太假了。

|

|

|

|

|

|

我们伟大的无产阶级革命家毛泽东主席说过与天斗,与地斗,与人斗其乐无穷;胜者为王败者为寇。

真理从来只是站在多数人的一边。 |

|

|

|

|

|

权力与金钱相比,权力才是实现人生价值的最高境界,这些有钱的老头的所做所为说明了这一切。

我认为不与我们中国共产党为敌,不干涉台湾问题,香港问题,不经常派飞机,军舰在我国周边游荡,恢复正常经贸往来,能与世界和谐共处的总统就是好总统 政客们满嘴的仁意道德,是人类文明进化而来,就像非文明时代称为吃人,文明时代称为割韭菜,这两者可以划等号。吃人等于割韭菜

|

|

|

|

|

|

决定胜选的不是投票人,而是计票人。

|

|

|

|

|

|

据美媒消息,威斯康辛州选举委员会官员说,截至目前该州所有选票事实上都已清点完毕,拜登以20697票的优势获胜。该州有10张选举人票。美国全国广播公司(NBC)记者沙奎尔·布鲁斯特在推特上援引威斯康辛州选举委员会主席米根·沃尔夫的话说:“所有选票都已经清点完毕。”“我们还没有看到有哪个县没有在自己的网站上公布结果。”NBC新闻称,拜登以20697票的优势获胜。

来源环球网 当下美国正面临霸权衰落、白人身份政治、政治分化三重危机:其一,21世纪以来,美国的绝对优势被动摇,其他新兴大国崛起,多极化趋势凸显,引发了美国国内对其霸权衰落的担忧,由此推动美国识别新的潜在对手并加以遏制;其二,上世纪中期以来,美国人口结构越来越多样,白人主导地位被削弱,去工业化进程更使白人工人阶级的经济状况恶化,以至于其对美国内部其他族裔和移民的态度日趋负面;其三,美国政治极化趋势日益明显,国内社会文化和价值观陷入混乱和冲突,相当一部分美国民众期待出现一个能够打破常规的总统,带领美国走出当前的危机。正因为如此,急于摆脱危机的美国,迫切需要寻找外部和内部的新“敌人”,这也是中国被美国锁定为最重要的“敌人”的根本原因。这意味着,不管谁当选总统,遏制中国都将是美国的重要战略,拜登上任后,不大可能放弃、甚至会进一步遏制中国

|

|

|

|

|

|

左亦鲁以政体变迁的视角分析了特朗普当选美国总统及其执政作为的意义和影响。当年奥巴马当选总统后,美国自由派一度期待其引领美国政体的制度变迁,但由于共和党主导国会,奥巴马跛脚难行,到最后也没能终结延续了30年之久的以保守主义复兴为代表的里根政体。2016年,特立独行的商人特朗普成为总统,更被自由派视为美国民主的危机。但左亦鲁指出,若抛开对特朗普的主观好恶,冷静而理性地分析特朗普的种种行动,便可看到特朗普有可能重塑美国政体的现实。 左亦鲁指出,美国历史上曾有6种政体和4种总统类型。与历史上曾塑造新政体的杰弗逊、杰克逊、林肯、罗斯福和里根五位总统相比,特朗普重建美国的道路大不相同:他很可能在对外关系和国际秩序上产生政体级别的影响,以改变世界的方式“从外到内”地改变美国。而无论今年特朗普连任与否,面对相似的时代挑战,继任新总统也很可能延续这一思路,一种“没有特朗普的特朗普主义”很可能成为长期趋势。而这也会对包括中国在内的其他国家的发展利益产生重要影响。 特朗普是什么类型的总统? 首先可以排除反抗型。虽然里根政体已进入晚期是各方的共识,但特朗普是以共和党——里根政体的主导政党——候选人的身份当选的。尽管特朗普并非传统建制派共和党人,也曾多次改换门庭,但他的绝大多数主张和基本盘与共和党是高度重合的。特朗普既无必要,也不太可能去“反抗”里根政体。 特朗普也不太可能成为老布什和小布什那样的跟随型总统。阻碍特朗普成为跟随型总统的主要原因是他的政治时间——里根政体本身已风雨飘摇。虽然自由派在奥巴马能成为重建型总统这一点上错了,但他们对里根政体已进入晚期的诊断并没有太大问题。特别是2008年金融危机之后,美国国内贫富差距、政治极化和国际挑战均更加严重,这也使得里根政体的衰败进一步加剧。2016年大选中,共和党传统建制派候选人的全军覆没,以及特朗普和伯尼·桑德斯一左一右两位“非主流”候选人的异军突起,都从侧面反映出里根政体下两党(不只是共和党)的困境。民众之所以钟情特朗普和桑德斯这两位“局外人”,一定程度上是因为他们意识到,传统候选人和方案并不能解决现有问题。同时,特朗普“让美国重新伟大”(Make America Great Again)的口号本身就说明:现在的美国——里根政体下的美国——已经不再伟大了。 选择只剩下断裂和重建型总统。不难想象,无论从理性还是情感而言,不少人都倾向于认为特朗普是一名断裂型总统。单从理性出发,认为里根政体将“亡”于特朗普也有相当道理。按照斯克罗内克对“政治时间”的分析,这首先是由大环境——而非特朗普本人的一些特质——决定的。早在2008年金融危机时,就有不少人认为这标志着以“去管制”(deregulation)为核心的里根政体进入倒计时。不然也不会有那么多人(包括《宪法2020》的作者们)对奥巴马给予厚望。 到了2016年,又延续了八年的里根政体更加摇摇欲坠。政治上,美国国内僵局(gridlock)和极化日益严重;经济和民生上,去管制、降福利、减税与美国中下层民众对福利和平等的需求难以调和;外交和安全上,中国崛起、恐怖主义蔓延以及后冷战时代的到来,也早已超出里根政体能给出的答案。甚至在共和党内部,不同派别、群体间的诉求和利益也越来越难以协调。特朗普上台标志着选民认为共和党的传统力量已无法给出解决方案,因此他们寄希望于特朗普这种“外人”来“重症下猛药”。而特朗普上台后,其本人行事作风、美国国内撕裂的加剧和国际秩序的动荡,再加上乔治·弗洛伊德事件和突如其来的新冠疫情,似乎都在印证许多人的判断:特朗普将成为里根政体的“亡国之君”。 但是,还有一个选项被有意无意地忽略或排除了——那就是特朗普成为重建型总统的可能。人们排除这种可能的理由也不难理解。第一,重建型总统相当于改朝换代的“开国之君”,因此多来自当前政体主导政党的对立面。照此逻辑,开创新政体的总统应来自民主党,或至少是共和党之外的力量。第二,历史上重建型总统的前任是断裂型总统,比如胡佛之于罗斯福、卡特之于里根。如果特朗普能够开创属于自己的政体,那么这意味着奥巴马变成了一名断裂型总统。但断裂型总统的最大特点是败掉了自己政党所主导的政体,身为民主党人的奥巴马显然不符合这一条件。第三,也是最重要的,重建型总统往往与“伟大”联系在一起。这意味着重建型总统不仅仅是一种类型,它还是一种符号和象征。重建型总统除了在政治上改天换地外,往往还具备非凡的品格和魅力。在自由派占据绝对多数的学界和媒体眼中,他们不认为、更不能接受特朗普可以位列重建型总统的“万神殿”。 但上述理由并不完全站得住脚:前两个过于教条,后一个则过于主观。但正如之前分析过的,首先,特朗普并不属于传统共和党建制派,其本人也曾多次改换门庭。共和党更像是被特朗普用来“借壳上市”的“壳”。在一定意义上,特朗普不仅外在于传统共和党建制派,更外在于美国整个传统两党。其次,上述严格形式要件其实只对民主共和两党对峙格局成形之后的美国最有解释力,但并不完全适用于此前的时期,或两党建制派甚至两党体制出现危机的时期(比如现在)。这也允许我们适当放松前两个形式要求。 至于从主观好恶出发认为特朗普远够不上重建型总统的“伟大”,首先,重建型总统的“伟大”更多是量级而不包含价值判断。极端一点,一位总统只要做出了政体级别的改变,无论是好还是坏,都可算是重建型总统。再者,不管是用辉格党史学还是成王败寇来描述,历史是由胜利者书写的。其他重建型总统在生前誉满天下的同时,或多或少也谤满天下。如果特朗普真做出了政体变迁级别的改变,当时间拉得足够长,今人毁誉并不太能左右后世的评价。 上面的分析更多的是证明不能简单排除特朗普成为重建型总统的可能性,但要回答特朗普是否真的有可能成为重建型总统,我们必须回到重建型总统的本质——特朗普是否有可能做出政体级别的改变。 但恰恰是在回答这一问题时,斯克罗内克的总统类型学暴露出两点相对不足。第一,这是一套“回头看”而非“向前看”的分析工具,更适合事后总结,而不是判断当下或预测未来;第二,也是更重要的,它是“向内看”而非“向外看”的,换言之,斯克罗内克的类型学侧重总统在内政上的功绩,而不是其对外作为。特别是五位重建型总统,他们多是因国内政治遗产而名垂青史。打赢“二战”并主导战后世界秩序重建的罗斯福和奠定冷战胜利基础的里根,在外交和国际关系上其实都对美国乃至世界产生了持续和深远的影响,但他们能够成为重建型总统主要还是因其对内表现。在基辛格眼中曾深刻塑造美国对外关系和世界秩序的老罗斯福和威尔逊,却由于国内作为的不足而距重建型总统甚远。 每一位重建和断裂型总统很大程度上都是被时代塑造的,区别在于前者成功地回应了时代挑战,而后者失败了。今天的美国其实在国内和国际两个维度都遇到了时代级别的挑战。今天美国国内困境的根源仍是始于20世纪60年代的分裂——即E. J. 迪昂所说的“自由主义的失败”和“保守主义的僵局”。里根政体初期——尤其是里根本人——曾多少带来一些整合与妥协,但现在却越来越难以维系。但在国内问题上,特朗普所做的更多的是把里根的某些做法不断强化甚至极化,其中包括仰仗里根为共和党奠定的基本盘——南方、中下层白人和宗教右翼,同时强调减税、去管制、回归制造业等新时代的“里根经济学”。如果说之前的总统多少都会走出自己的基本盘来做些团结或弥合工作的话,特朗普或许是第一个下定决心放弃“让更多原本不爱我的人爱我”,转而只求“让原本爱我的人继续爱我”的总统。就像目前因乔治·弗洛伊德之死而引发的抗议所表明的,如果特朗普成功连任,美国社会在种族、移民、堕胎、枪支和同性婚姻等议题上很可能会愈发撕裂。简言之,在国内议题上,特朗普与里根政体下其他共和党总统更多的是“量”而非“质”的差别。特朗普之所以给人“动静更大”之感,一是其本人的行事作风,二是进入里根政体末期的美国社会本就更加极化和撕裂。 特朗普真正可能产生政体级别影响(或破坏)的地方,恰恰是在对外关系和国际秩序方面。如前所述,要想成为重建型总统,首先得看是否遇到了时代和政体级别的挑战。对特朗普和今天的美国来说,在国际方面的确存在这样的挑战——这就是冷战后国际秩序的动摇和重组。如果特朗普能够成功,那么他将有可能走出一条前所未有的重建之路:相比其他五位重建型总统“从内到内”完成政体变迁,他有可能是“从外到内”——通过改变世界来“出口转内销”地改变美国。 特朗普“从外到内”的重建之路会是怎样的?首先应该承认,在冷战甚至“二战”后,美国主导的国际秩序的确在相当长的时间里促进了和平与发展。这套秩序包含三大支柱:一是作为道义制高点的价值观;二是作为安全基石的军事同盟体系;三是国际经济金融规则与体系。但冷战结束、“9·11”事件、恐怖和极端主义兴起、2008年金融危机、中国崛起、英国脱欧、中美贸易战和“脱钩”以及当下席卷全球的新冠疫情,都从不同角度和层面冲击着这套秩序及其三大支柱。对于目前国际秩序存在的问题,基辛格、亨廷顿、福山、罗伯特·卡根、约瑟夫·奈、约翰·加迪斯都有自己的诊断和药方,但这套秩序本身已难以维持已是各方共识。“世界百年未有之大变局”则代表了中国高层的判断。目前暴发的新冠疫情,很可能变成这场大变局的催化剂甚至最后一根稻草。 在特朗普和不少人眼中,中国就是这“世界百年未有之大变局”的最大变量。今年5月26日,特朗普政府发布了被认为标志着美国对华战略转向的《美国对中国的战略方针》,“国际秩序”和“四十年”是这份报告的两个关键词。在白宫看来,正是中国的崛起威胁到了四十年来让美国总体而言处于“舒适区”的国际秩序;而四十年,也恰恰是从里根政体建立到今天的时间。同样,在国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩、联邦调查局长克里斯·瑞和司法部长威廉·巴尔相继发表针对中国的演讲后,国务卿蓬佩奥更是在尼克松图书馆这个极具象征意义的地点直接宣布美对华“接触”(engagement)政策失败。在一定意义上,美国这一轮政体变迁,与其对华战略调整和国际秩序重组是同步的。如果说“能否重塑国际秩序”是特朗普能否成为重建型总统的资格考试的话,如何应对中国崛起可能就是这场考试中分量最重的那道题。特朗普会怎样重塑世界秩序以及身处其中的美国呢?“美国优先”(American First)是关键。虽然特朗普的“美国优先”并没有明确的路线图和任务表,而更多的是一个什么都可以往里装的筐。但趋势和共性却也相当明显,它包括但不限于:退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、用美墨加协定(USMCA)取代北美自由贸易协议(NAFTA)、退出《巴黎协定》、撕毁伊核协议、中美贸易战、制裁华为和5G之争、退出联合国人权理事会和教科文组织,以及最近发生的退出世卫组织。特朗普最受争议的一些国内政策——如禁穆令和边境建墙——其实也可被视作“美国优先”在国内的反向延长线。 把这些分散事件拼在一起,它们的指向性非常明确——特朗普试图通过“断舍离”重塑国际秩序以及美国在新秩序中的领导角色。特朗普在2017年发布的《国家安全战略报告》中提出“有原则的现实主义”(the principled realism),就是上述“断舍离”的最好体现。所谓“现实主义”,其实就是做减法和收缩,扔掉不必要的议题和包袱,只与同类(like-minded)国家合作等。用特朗普今年在西点军校毕业典礼上的话来说,就是“美国不当世界警察”,“我们的职责不是重建外国”。另一方面,“有原则”则是指那些不能放和不想放的,必须牢牢抓紧。比如对中国来说,美国在环保甚至人权等“软性”议题上的相对退潮,换来的是贸易战和华为制裁等更硬、更实的议题和武器。此外,如前所述,虽然特朗普无意也无力实现国内的团结与整合,但他的一些对外政策若见效(比如贸易战),在一定程度上的确可以转移和缓解国内压力。 2020年的美国总统大选就颇为关键。从历史上看,五位断裂型总统——约翰·亚当斯、昆西·亚当斯、布坎南、胡佛和卡特——均只有一届任期,而五位重建型总统均赢得了连任。因此,如果特朗普成功连任,这不仅为他又赢得了四年时间,更表明他成为重建型总统的可能又增加了许多。 但如果特朗普没有连任,这是否意味着他彻底失去了留下政体级别遗产的可能?答案也不尽然。首先,要观察拜登和他的政治时间:拜登究竟会成为改朝换代的重建总统,还是又一位里根政体下的反抗总统?其次,我们更应警惕是否会出现“没有特朗普的特朗普主义”的可能。换言之,如果国际秩序的重组、美国国内里根政体的衰亡和美对华政策的调整皆不可避免,那么不管之后上台的总统是民主党还是共和党,其继续使用特朗普的话语和政策,并将之与自己原本的议程、工具和“武器”叠加的可能性同样不小。 如果说美国前五次政体变迁更多的是“别人家的事”(其实新政政体和里根政体已经对国际秩序和中国产生了相当的溢出效应),特朗普以及“没有特朗普的特朗普主义”的重建之路如果成功,美国历史上第六次政体变迁将会首次直接作用于我们。 2020年,《宪法2020》所期待的变革虽未出现,但一场更剧烈的革命却可能正在发生。我们做好准备了吗? 摘自:北京大学法学院左亦鲁 |

|

|

|

|

|

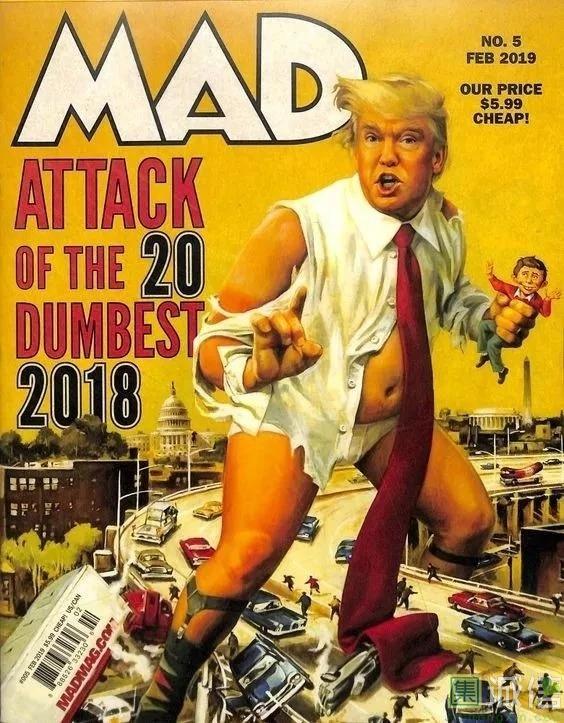

在美国,说美国总统是统治者是明显不准确的。美国总统更像是一个更尊贵,责任更大的工作罢了。

所以归根结底,美国总统也只是普通的公民而已。但是他的地位更高,所以面对一些对于自己的恶搞图片,即使很愤怒,却也经常要微笑面对,因为如果发火,会让人觉得很没有度量,总统代表国家与政府,为这种事发火是有损国家形象的。 美国总统在“形象权”上和普通公民是一样的,只要别人没有将总统的肖像、姓名口头禅,肢体动作等用于商业目的,比如做成商标,做成广告传单,印在商品上,或者把恶搞的总统头像做成泥塑拿到市场上去卖等,只要不是拿总统“形象”去牟利,那就不是侵犯“肖像权”。  随便你把总统恶搞成什么样子,就是拿恶搞总统做一期娱乐节目,大家一起来恶搞都没事,即使总统心里气的牙痒痒,那也没办法,别人没犯法。 美国人恶搞总统,一般要么是善意的恶搞,要么是对总统有意见而通过恶搞来表达,他们都不会超越法律底线的,比如不能对总统进行人身攻击,不能有意侮辱总统及其家人,不能带有恐吓威胁性质的恶搞等,这些都是底线,触犯了可就麻烦大了,闹不好要进监狱的。      那么有人会问了,难道美国总统管不了警察和法院吗?事实是,还真管不了。 一个国家就像一个人,每个细胞都是这个肌体的一部分,每个人都是国家的一部分。一个人要有健康的体魄,就必须要时常进行检查;如果发生问题,捂着藏着不让别人指出来,这病早晚会蔓延全身,最后倒霉的却是所有人。 在美国,一个人一旦参与角逐权力,就要放弃许多权利。比如,不能再像普通公民那样,拥有隐私权;也不能再拥有普通公民那样的尊严权。正如大家经常说的,给你一百个胆子,也不敢嘲笑普通人的残疾、肥胖、贫困、丑陋。然而,大家却敢于嘲笑总统的一切。 有的时候他们写你好, 有的时候他们写你坏, 但从商业的角度来看, 只要他们写你, 对你来说就是好的。 ——特朗普 如果你被批评,请记住,那是因为批评你会给他一种重要感,也说明你是有成就,引人注意的,很多人凭借指责比自己更有成就的人得到满足感。 一位黑人妇女用手捏着总统的小丁丁,一边笑,一边拍照。 这个特朗普裸体雕像是一位美国艺术家创作的,并在美国五大城市同时隆重展出。此举引来大批市民围观、拍照、评论,大家在嘻嘻哈哈、打诨插科、暧昧欢笑中,欣赏着眼前的这位“怪物”。    摘自人民目记

|

|

|

|

|

|

#美国大选# 谁组织和计算选票?在美国,选举— —甚至是联邦公职选举— —都是由地方上负责组织。大选的安排和管理由成千上万的选务人员承担— —他们通常是身为县市官员或职员的公务员。

选务人员的工作艰巨而复杂,其中包括: ✏ 确定选举的具体日期。 ✏ 核实候选人资格。 ✏ 登记合格选民,制定登记的选民名单。 ✏ 选择投票设备。 ✏ 设计选票。 ✏ 组织大量临时工作人员为选举日的投 票服务。 ✏ 统计选票和核实结果。 选务人员必须让每一个希望投票的合格选民登记在册 。他们还必须防止那些不合格的(通常是因为不够年龄或不住在选 区)的人投票。一般而言,地方选务人员宁可把最近不曾有投票记录的人入册,也不愿误将合格选民排除。当姓名不在登记名册上 的人来投票时,选务人员会发给他们一张临时选票,核实其投票资格后(通常要在选举 日以后)再将其选票纳入统计结果。选务人员还必须为每一次选举设计选 票。他们必须确保所有得到确认的候选人票 上有名,并确定各个有待投票决定的议题在选票上得到准确陈述。他们必须设法做到让选票尽可能简单明了。全国没有统一规范的选票格式。但联邦法律规定,当一个行政区内一定比例的人口 使用的主要语言不是英语时,选票必须采用 多种语言。在投票机取代纸质投票的地方,地方选务人员负责选择投票设备及相关的保养。地方官员也必须招聘和培训大量临时工作人 员,在选举日提供10至15小时的服务。 投票站选举工作人员必须相同对待所有合格的选民,不能表达自己的政治观点或鼓励选民支持特定候选人。他们还必须确保残障人士可以无障碍使用投票设施。 |

|

|

|

|

|

2020年大选与“优先排序投票”

2020年大选如火如荼,位于东北部新英格兰地区的缅因州在美国历史上率先采用“优先排序投票”(Ranked-Choice Voting )的方式来确定优胜者。这是一种新的计算候选人胜负的方法,与传统上在几个候选人中只能选一个的投票方式有很大的不同,引起全美关注。  缅因州的“优先排序投票”箱(照片:美联社) “优先排序投票”的规则比较复杂,方法是投票者按自己的选择将几个候选人排成1、2、3等顺序,而不是只选择其中一人。如果投票结果所有选择第一号候选人的票数超过总票数的一半,则此人胜出;如果没有超过一半,则得票数最低的那一个候选人落选,但投在此人名下所列第二号的候选人票分别增加到其他候选人票数上,以此类推,直到有人得票数超过总数的一半。 比如约翰、彼得、大卫参与竞选,投票人按自己的喜好选择一、二、三号,共有100人投票。投票结果100人中将约翰列为一号的有40人,将彼得列为一号的有35人,将大卫列为一号的有25人,约翰暂时领先,但没有超过半数的50票,而大卫得一号票最少,因此大卫出局。这时再看将大卫列为一号的25位投票人的排列顺序,发现他们中间有20人将彼得排在第二号,5人将约翰排在第二号。根据规则,就有20票归到彼得名下,5票归到约翰名下,这样,彼得的得票数为35加20等于55,约翰的得票数为40加5等于45,尽管在第一次计票时约翰的排名最高,但在第二次计票时彼得的得票超过总票数的一半,结果彼得当选。 除了缅因州以外,其它一些州也纷纷接纳了“优先排序投票”的方法,只不过暂时还没有施行。今年列入缅因州大选选票上的候选人一共有5位,他们是代表共和党的唐纳德·特朗普(Donald Trump)、代表民主党的乔·拜登(Joe Biden)、代表自由党的乔·乔根森(Jo Jorgensen)、代表绿党的霍伊·霍金斯(Howie Hawkins)和代表联盟党的洛基·德拉·富恩特(Rocky De La Fuente),因此选民要将他们按序排列成1、2、3、4、5。投票结果如何,最后谁能胜出,届时将见分晓。 |

|

|

|

|

|

多少美国人有资格投票?

2020年大选已经如火如荼地展开,各党派也竭尽全力为本党候选人拉票。法律规定符合投票资格的选民必须是年龄在18岁或以上的公民,2016年大选时,有2.24亿人可以投票,实际投票人数1.37亿,投票率为61.4%;今年估计约有2.39亿人符合投票规定、投票率也将超过2016年,意味着今年的投票人数将大大超过2016年。 美国人口普查局2016年大选统计显示,当年全美18岁或以上有2.455亿人,其中公民2.24亿人;登记投票的约1.575亿人,占合格投票人数的70.3%,而最终投票的选民有1.375亿人,占合格投票人数的61.4%。 人口普查局还对各年龄组的投票人数、投票率以及性别分项做了统计,从各年龄组的投票人数来看: 18-24岁:1156万 25-34岁:2033万 35-44岁:2066万 45-54岁:2501万 55-64岁:2665万 65-74岁:2021万 75岁及以上:1309万 上述统计可以发现,45岁到64岁是投票的主力军,占总投票人数的37%。 从各年龄组自身的投票率来看的话,具体数字如下: 18-24岁:43% 25-34岁:53.1% 35-44岁:60.2% 45-54岁:65.3% 55-64岁:67.9% 65-74岁:72.6% 75岁及以上:69.4% 由上可见,随着年龄的增长,各年龄组的投票率也在增长,最高的是65-74岁年龄组的人,其投票率为72.6%,比18-24岁年龄组的43%高出近30%,换句话说,65-74岁的人投票意愿最高,其次是75岁及以上的人,这两个年龄层的人绝大多数已经退休,与年轻人相比,他们的闲暇时间比较多,因此更关心候选人的经历、政治倾向等,并且有时间前往投票站投票。  纽约市投票站外的邮寄投票宣传广告(照片:美联社) 如果按性别来看的话,18岁及以上男性公民有1.075亿人,投票人数6380万,投票率59.3%;18岁及以上女性公民有1.165亿人,投票人数7373万,投票率63.3%。由此可见无论是投票人数还是投票率,女性都超过男性,因此每次大选各党派都会在女性选民身上下更多的功夫。 |

|

|

|

|

|

美国法官有无退休年龄限制?

有网友曾问“美国的法官是否终身制?”这个问题可以有两个回答:是与不是。所谓“是”,指的是联邦法官绝大部分都是终身制(不包括根据宪法第一条设立的法院法官);而“不是”指的是州法官大多数都有退休年龄规定,即到了时候必须退休,非终身制。 联邦法院分为三个层级:地方法院(District Court)、上诉法院(Courts of Appeal)、最高法院(Supreme Court),目前全美共有94个地方法院以及677名法官、13个上诉法院以及179名法官、最高法院以及8名大法官,这些法官全部由总统提名、参议院听证确认并享受终身制待遇。 在联邦层级,还有根据宪法第一条设立的法院(Article I Courts),这些法院包括联邦税务法院(U.S. Tax Court)、联邦退伍军人上诉法院(U.S. Court of Appeals for Veterans Claims)、联邦军事上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Armed Forces),这些法院的法官也是由总统提名、参议院听证确认的,但任期为15年,非终身制。 除了联邦法官,各州还有许多州法官,州的法院系统分为地方法院、上诉法院、最高法院以及郡县法院,各州及郡县法官的任命规定大不一样,包括经过选举产生、由州长任命、州议会任命等。即使在同一个州,各级法院法官的任命程序也不一样,比如纽约州上诉法院法官由任命产生,郡县法院法官则由选举产生等。 在全美50个州及首都华盛顿特区中,有18个州的法官没有任职年龄限制,属于终身制,这18个州是:阿肯色(如果超过70岁继续任职会失去退休福利)、加州、特拉华、佐治亚、爱达荷、伊利诺伊、肯塔基、缅因、密西西比、蒙大拿、内布拉斯加、内华达、新墨西哥、北达科他、俄克拉荷马、罗得岛、田纳西、西弗吉尼亚。 还有33个州及华盛顿特区的法官则有年龄限制: 其中20个州退休年龄为70岁,包括阿拉巴马、阿拉斯加、亚利桑那、康涅狄格、佛罗里达、夏威夷、路易斯安那、马里兰、马萨诸塞、密歇根、明尼苏达、密苏里、新罕布什尔、新泽西、纽约、俄亥俄、宾夕法尼亚、南达科他、怀俄明、威斯康星。 4个州退休年龄为72岁,包括科罗拉多、艾奥瓦、北卡罗来纳、南卡罗来纳。 5个州的退休年龄为75岁,包括印第安纳、堪萨斯、俄勒冈、犹他、华盛顿州。 此外,弗吉尼亚州法官的退休年龄为73岁、华盛顿特区为74岁、佛蒙特州为90岁。 伊利诺伊曾规定75岁为法官退休年龄,2009年州最高法院认为该规定违宪,但从未正式废除该规定。 |

|

|

|

|

|

来自德克萨斯大学的安生明今年秋天将在校园里为美国大选投票,她认为投票很重要,因为通过投票可以与政府分享她的价值观和意见。

|

|

|

|

|

|

#美国大选将于11月3日举行# 美国宪法的第二章第一节第八条规定,新任总统在就职前,必须宣誓,誓言为:“我谨庄严宣誓(或郑重声明),我必忠实执行合众国总统职务,竭尽全力,恪守、维护和捍卫合众国宪法。”(I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.) 美国历史上只有个别总统就职宣誓时,没有使用《圣经》。例如1901年麦金莱总统被刺身亡、西奥多·罗斯福接任总统的时候。但是当他自己竞选并获胜,于1905年宣誓就职时,使用了一本詹姆士国王钦定本《圣经》。 1825年,约翰·昆西·亚当斯宣誓就职时,用的是一本法律书籍,这象征着他对法治高于一切的尊重。 |

|

|

|

|

|

民主党投票由于疫情倾向于邮寄,共和党倾向于投票站,投票站人多会增加感染风险。

|

|

|

|

|

|

美国总统竞选选票决定谁当选?选票这么重要如何防止选票做假?

|

|