|

|

|

|

《芈月传》 我想说说都是我看不懂的剧情,都和后宫心机婊有关。 本人纯属剧情解析。 |

|

|

|

|

|

自春秋以来长达500多年的诸侯割据纷争的局面,建立了中国历史上第一个君主中央集权国家,即秦朝。其它六国早已政治落后,经济发展缓慢,国无贤臣良将,军无奋进战斗之志。要不然老秦有这么大胆子弄六个国家啊!要想打六国赵国属于最强齐国最弱,所以赵国中李牧的存在,是让秦国闻风丧胆的不敢应战。但是凭赵国这小点现有兵力无法对秦持久作战,所以想去找齐国帮哈忙。结果被老秦发现咯!就叫你说的张仪等这些人去煽风点火,然后被迫迁都。赵国的大将军李牧、副将司马尚多牛,赵国即使迁都 秦朝还是攻不破,所以就叫谋臣去买通赵国奸臣(奸臣记不得叫什么了)去造谣诬蔑李牧和司马尚要造反。结果把这俩货害死了,彪哥觉得比岳飞死的惨!秦国攻下邯郸后,赵国灭亡。 我在河南时喜欢听说书的,每次有时间都会去听听。 下次给你讲讲我喜欢的赵匡胤,他的历史故事

|

|

|

|

|

|

@勤劳善良小农民:哇哦~~~姐你分析得深刻啊!!确实是历史爱好者啊~~~

|

|

|

|

|

|

@有一只麋鹿:确实,都被主角的光环盖住了。

|

|

|

|

|

|

@NY:哈哈,谁知道呢,历史是没有假设的

|

|

|

|

|

|

在秦国的崛起之路上,商鞅,张仪都是举足轻重的人物。秦始皇书同文,车同轨,统一度量衡。统一六国,方便了其余六国与秦人之间的交流交往。从历史的角度来看,其实是进步了,因为推动了文化的交流与繁荣,推动了不同地区文化的融合,便于形成大一统的文化,但另一个角度就是也扼杀了文化的多样性。并且,秦始皇的目标很对,吞并其他六国,天下一统,最重要的是得民心,得在文化观念上下功夫,但做法却错了,焚书坑儒,严酷的刑法等,都给给秦朝灭亡埋下导火线。但是,秦始皇的书同文、车同轨,却程度上便宜了汉朝,汉朝在统一文化这方面的阻力就大大减小,汉武帝罢黜百家,独尊儒术,奠定了儒家在中国的主流地位。 |

|

|

|

|

|

不过电视剧里的张仪演得并不太好 遗憾

|

|

|

|

|

|

也许秦国没有一统天下,会更好一些。

欧洲正是因为王权比较弱,使之能够有更多的自由度和竞争,才发展出更为先进的制度。 |

|

|

|

|

|

15年年末的热播剧《芈月传》,让我记忆深刻的除了“芈”字的读音,还有战国历史上赫赫有名的纵横家“张仪”。在《芈月传》这部剧中,张仪只是个戏份不多的配角,而在战国这段纷繁复杂、人才辈出的历史中,张仪却是个举足轻重的角色。

《史记》、《战国策》、《资治通鉴》等文献中均有关于张仪的记载。其中,《史记》当中的《张仪列传》关于其游说诸侯“破纵连衡”的记载可谓是非常详尽精彩。其实,《芈月传》对于张仪这个人物的塑造还是比较接近史实的,只是,影视剧毕竟不是正史,主角光环太大,以至于淡化了张仪对于当时秦国乃至整个战国历史发展的作用。 那么,张仪对于当时秦国的发展到底起了多大的作用呢?

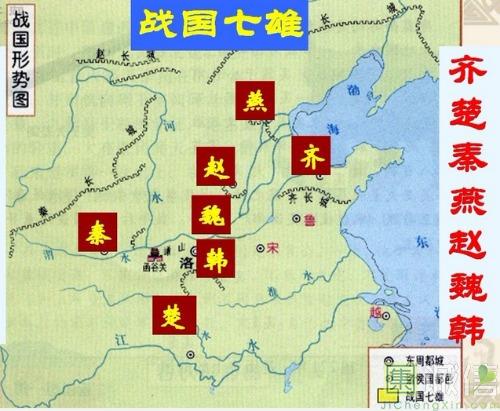

我们都知道,战国时期七雄争霸,齐、楚、燕、赵、韩、魏、秦这七个大国无时无刻都在想着要吞并其他六国,取周天子而代之,成为新的天下共主。只是在这种混战的格局下,为何单单秦国会成为另外六国合纵攻伐的对象?所谓合纵,就是六国诸侯实行纵向联合,一起对抗强大的秦国的政策。 我想,或许是因为秦国自商鞅变法后就不断强盛的国力让其他六国胆怯;又或许只是因为游说之士的说词给了六国诸侯一个可以集中力量攻破另一个大国的理由,而这个大国是否是必须是秦国,我想未必。所以,这也是后来张仪可以破坏六国合纵之约,开启连衡之路的根本原因。(连衡之意即,秦国拉拢六国共同奉事秦国,最后逐个击破的策略。) 就如张仪在游说魏哀王放弃合纵而奉事秦国时所说的那样:“夫从人多奋辞而少可信,说一诸侯而成封侯,是故天下之游士莫不日夜搤腕瞋目切齿以言从之便,以说人主。”大意就是说,那些大谈合纵之好处的游士,不过是为了通过游说国君而使自己封侯进爵,并不是为了国君和国家的利益,不值得信任。

于是,张仪凭着一张巧嘴,游说六国国君,把六国合纵抗秦的局势逐渐扭转为连衡亲秦。其中,要数游说楚怀王的桥段最为有趣。张仪出使楚国,游说楚怀王和齐国断交而与秦国亲近,并且承诺秦国将以商於六百里地作为谢礼献给楚国。楚怀王一听可以不费一兵一卒就获得六百里的土地,立马就答应了张仪的提议和齐国断交,于是就派人到齐国去骂齐王,《史记》中是这样描写的:“乃使勇士至宋,借宋之符,北骂齐王。齐王大怒,折节而下秦。”,可想而知当时齐王的心里得有多憋屈,于是齐王在愤怒之下就和秦国结盟了。而张仪最后给楚怀王的回复是“臣有奉邑六里,原以献大王左右”,六百里土地冷不丁变成了六里,楚怀王脸都气绿了,一怒之下发兵攻秦,可是秦国已和齐国联盟,秦齐共攻楚,可想而知,楚国大败。楚国这可谓是“赔了夫人又折兵”。

有很多人因此评价张仪无赖,有失君子之道。我认为不然。在春秋战国这样礼崩乐坏、弱肉强食、大变革的时代中,需要张仪这样的策士,我们可以试想,若没有张仪这一张巧嘴,没连衡之术,那么在六国的合纵之下,秦国必败,那也就不会有后来秦国的一统天下,整个中国历史也将会是另一种走向。所以,“时势造英雄”,如果说商鞅变法是秦国发展的转折的话,那么我认为,张仪连衡之术则好比是翘起地球的那个支点。 |

|