|

|

|

朱茵新片背后 真实的驻藏大臣他们是谁?原创 悠悠 藏地手册 (授权转载)

朱茵自从出演紫霞仙子后很少在银幕上出现,但最近“紫霞仙子”朱茵摇身一变成为抗击入侵的藏族郡主,参演了历史题材电影《驻藏大臣》,在其中扮演藏族女郡主央宗。 明星效应让驻藏大臣这个有些陌生的名词,出现在公众视野。 驻藏大臣,到底是怎么样的一群人? 200年前 他们就已经常驻西藏, 他们可能是最早体验藏地人文风景的内地人,也为维护王朝的统一付出常人无法想象的代价。

走近驻藏大臣,就是走进那部荡气回肠的西藏近代史。

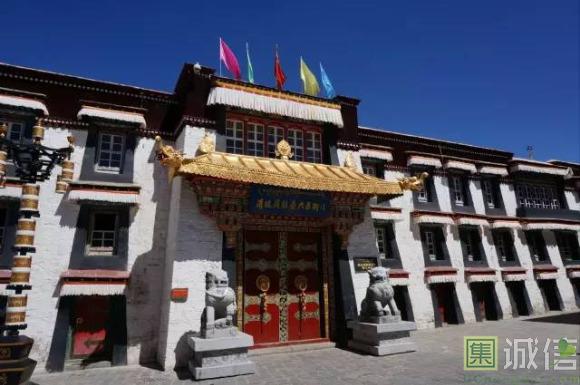

只知八廓街寺院林立,信仰殊胜,却不知经过一个世纪的流转,隐于此间的清政府驻藏大臣衙门曾历经了多少腥风血雨,坎坷无奈。 他们或清正,或潇洒,或懦弱,或多谋,在战事爆发,国家危亡之际,更能看清那一个个鲜活的灵魂。 既有忠肝义胆、英勇捐躯的傅清,拉布敦; 也有体恤民生,政绩卓著的和琳,松筠,和宁; 还有锐意革新,敢作敢为的文硕,张荫棠,联豫; 也不乏庸碌无为,贪图享乐,苟且度日之辈,如庆麟,升泰、有泰兄弟。

驻藏大臣虽与北京相隔万里,但大臣的一言一行,宗教,征战,外交活动,都要通过漫长的进藏之路传到北京的皇宫,驻藏大臣就是整个国家与西藏之间的桥梁与纽带。 而他们的遭遇,亦是国家命运沉浮的真实写照。

雍正时代,驻藏大臣制度之始,稳定西藏,眼光高远清代驻藏大臣制度,正式确立始自雍正五年(1727年)。

首先派出的两位驻藏大臣是僧格和马喇。

这两位驻藏大臣都是满族和蒙古族,而且都是武将。--------这两点由雍正首创,几乎贯穿了整个选拔驻藏大臣历史的始终。 驻藏大臣到达拉萨后,在“噶伦内斗”事件中表现出色,组织后藏军队与阿尔布巴激战,收复拉萨。 雍正帝还颇有远见地命令康区东部的康定、巴塘、理塘划归四川管辖,中甸等地归云南管辖。日后清军多次进藏,都是以这些川属、滇属的重镇为大后方。

雍正又命令达赖喇嘛迁居惠远寺,并以颇罗鼐(nai)为首重建西藏地方政府。 西藏进入了颇罗鼐治理下的和平时代。 那时驻藏大臣的主要职责就是同颇罗鼐一道,巩固西藏北方的边防,防止准噶尔南下。 雍正十一年(1733年),扎什新城开始新建,这本是驻藏清军的军营,被扩建为一座要塞,也为驻藏大臣衙门所在地。 如今,这座要塞的旧址在今扎基寺以北一带。 驻藏大臣衙门的命运也随国运跌宕起伏,屡经变迁。 历史上最早期的清政府驻藏大臣衙门位于古城八廓街北街,”通司岗事变”后府邸在烈火熊烟中化为灰烬。 之后迁入了小昭寺西北甘丹康萨地方的颇罗鼐府邸,后来移至扎什城。 清中期后,迁于大昭寺西南,朵森路南段一带。在一个世纪后,又重新回到了“通司岗之战”的八廓街“冲赛康扎康”。 公元1735年,雍正暴卒于圆明园,享年58岁。

乾隆上任,风云又起,举步维艰是纪山乾隆十二年(1747年),一代枭雄颇罗鼐病故,其子珠尔默特纳木扎勒即位,西藏再次进入多事之秋。

乾隆十四年(1749年),命令满洲镶红旗纪山前往西藏担任驻藏大臣。 赴任的纪山或许并不知道,那时的乾隆早已在衙门里安插了眼线,也并不知道,西藏情形如何闭塞无力,自己走上的,或许是一条没有归期的征途。 眼线自然是极尽自己之能事,极力渲染夸大纪山如何讨好迎合珠尔默特纳木扎勒,而皇帝对大臣的信任一旦崩塌,下场都是悲惨的。 历史上对纪山的评价大都是“悖谬妄乱、认敌为友”之谈,殊不知,当时的纪山也是无能为力。 纪山时代,有苦难言。

一则是通向北京的道路在珠尔默特纳木扎勒的控制之下,消息可能随时被封锁和堵塞,二则驻藏大臣制度尚不完备,人员紧缺,没有形成一定规模和影响力,在西藏各地没有代表和耳目。也没有足以威慑野心家的武装。 换句话说,纪山在拉萨,如同盲人摸象,是一位孤家寡人,还要与珠尔默特纳木扎勒等同伙苦苦斡旋,实在是力不从心。

其实纪山也是尽了心力的,到西藏后不久便上密奏给乾隆皇帝: “到藏以来,留心访查珠尔默特纳木扎勒,看来性情乖张,属下俱怀怨望。且伊又有疑忌达赖喇嘛之心,恐日久众怨愈深,达赖喇嘛亦不能忍,致生事端。” 并建议把珠尔默特纳木扎勒的兄长从阿里驻地调来拉萨,“以分其权”,同时建议把七世达赖喇嘛移去泰宁寺暂住。 但乾隆对纪山早有成见,认为他惊慌失措,不能驾驭局面,批复“见识甚谬”。 同时派遣傅清接替纪山之职,又派拉布敦星夜前往拉萨协助。 纪山赶往了漫长的回京之路。

通司岗事变,滚滚硝烟英雄逝,秋后算账叹纪山历史的结点,转移到了傅清和拉布敦的身上。 且来看看二人的身份。

傅清大有来头,满洲镶黄旗人,乃是正派国舅爷,乾隆皇后富察氏的哥哥,乾隆朝堂名将傅恒的弟弟,官位累迁至直隶天津总兵,为人有勇有谋,文武兼备,此次是奉诏第三次进藏。 拉布敦也是满洲镶黄旗人,祖宗从清太宗时期就开始打仗。生有力,能弯千力弓,左右射,曾远征准噶尔,屡有战功。还工诗文,懂外国语言,虽为武将,但心思细腻,为人谦和,这是他奉诏第二次进藏。

在清代笔记《啸亭杂录.卷九.拉傅二公》中,有关于两位驻藏大臣生活更加鲜活的记录,亦能展示二人之性情: “拉布敦多巧思,每剪制衣服,修理洋钟表,皆称绝技。傅清为孝贤纯皇后之兄,性甚忠,其弟文忠公贵,公尚于人前呵叱之。” 两位武将,一个性情温润,难得的一双巧手;一个性格耿直,管你什么皇族亲贵。 乾隆十五年,两人就这样临危受命作为驻藏大臣赶赴西藏会和了。 纵使文韬武略,雄心勃勃,但两人的处境依然如履薄冰。 人员紧缺,几乎无兵可用;耳目闭塞,密探的消息未必准确。

若是请求援兵,和北京的联系长路漫漫,密奏往来消息有可能被珠尔默特纳木扎勒的人截取(“绝塘汛,军书不得达”),夏天就这样过去了,真是坐困愁城。 而此时,珠尔默特纳木扎勒的谋反愈急。 他一反父亲颇罗鼐拥护的中央政策,欲称兵作乱。 但又恐驻藏大臣的军事威慑,于是他一面奏请中央“设计撤回汉兵四百余名”,一面暗中致书准噶尔部,请求助兵外应,并清算了后藏地区父亲的老班底(“凡颇罗鼐所用旧人杀害抄没黜革者甚多”)。

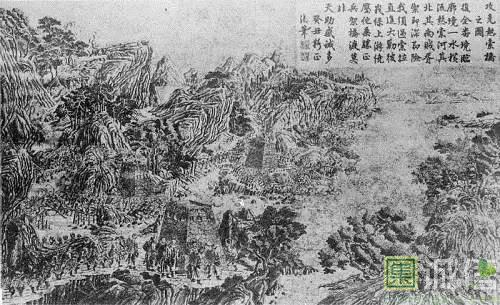

在叛乱空气笼罩之下,气氛越来越紧张,珠尔默特纳木扎勒集结重兵在旷野上演练,说是狩猎,一个转身便是造反。 此时的傅清,拉布敦不想再等了,与其坐以待毙,不如先发制人,哪怕是以死相搏。 他们认为“珠尔默特纳木扎勒且叛,徒为所屠。乱既成,王军不得即进,是弃藏也。不如先发,虽亦死,乱乃易定”。

于是就这样,在秋风瑟瑟的深夜,两位充满血性的满族将士抱着赴死的决心,决定先斩后奏,顾不得临行前乾隆“毋轻发”的旨谕,密筹划着“斩首行动”。 在他们呈递的最后奏章里,还担心乾隆下旨意阻挠,特别说明不待请旨,见机行事。 乾隆十五年十月十三日,珠尔默特纳木扎勒被召至通司岗驻藏大臣衙门,上楼以后便去掉楼梯,当他跪拜听诏之时,傅清自后挥刀断其首。 珠尔默特纳木扎勒的党羽卓罗尼卜藏扎什在外闻讯,跳楼而下,纠集同党,围楼数重,放炮纵火。 傅清身重多刀,担心被俘,爬上二楼刎颈身亡; 拉布敦更为壮烈,据说手刃数十人后,跳下楼顶,以刀剖腹,肠流满地而死。 “风萧萧兮,易水寒,壮士一去兮,不复还。 探虎穴兮,入蛟宫,仰天呼气兮,成白虹。”

傅清和拉布敦就这样被埋葬在了通司岗的熊熊烈焰之中,当浮尘尽散之时,是否还能看到温润巧手的拉布敦,耿直畅快的傅清,在藏地的暖阳下为西藏边陲忙碌奔波的身影。

几个月后,消息传到北京,乾隆闻讯后,不由悲戚泪下。 乾隆对傅清,拉布敦的做法极为赏识,认为:“二臣之心甚苦,而有功于国家甚大。应特建双忠祠,合祀二人,春秋致祭,丕昭劝忠令典。” 乾隆十六年,又在拉萨八廓街通司岗遇难处和北京建立了“双忠祠”,乾隆亲自前往祭奠,追封为一等伯爵,家族门楣可谓哀荣至极。

乾隆上谕给“通司岗之战”作了总结: 认为“从前珠尔默特纳木扎勒,因有藏王称号,是以拥势太众”,必须对西藏的制度进行彻底整顿,于是就有了《钦定藏内善后章程十三条》,条例暂不列出,主要解读几个重点: 重新确立了噶伦共同执政的原则,“以分其势”。 将人事任免,财政权归驻藏大臣和达赖喇嘛。 驻藏的兵额恢复到雍正初年的一千五百名,加重了驻藏大臣的兵权。 从内地通向西藏的驿站置于驻藏大臣的直接管理之下。 然而,此时驻藏大臣仍只居于军事上的监察地位,对西藏政务并无更多指挥权,致使驻藏大臣“只图班满回京,于藏中诸事并不与闻,听达赖喇嘛等率意径行,驻藏大臣竟成虚设。” 这个问题,直到廓尔喀战役平定,颁布《藏内善后章程二十九条》才在真正意义上提高和扩大了驻藏大臣的职权。

“通司岗战役”后,看似一切都尘埃落定,但有一人的命运是无论如何也改变不了了--------纪山。 纪山回京途中,已闻“通司岗之战”,自己作为外面讹传讨好珠尔默特纳木扎勒的前驻藏大臣,自然逃脱不了关系,何况两位大臣亦然以身赴死。 乾隆十六年(1751年),以诛心言论给纪山判死刑————“本应在菜市口砍头,念其父亲战死,准许纪山自尽,刑部尚书阿克敦,内大臣崇寿前往监督其自尽!” 纪山死了,伴着通司岗焚后的灰烬,他或许罪不至死,但他必须死。 时光流转,一个旧时代终于散去,八廓恢复了以往的繁华和热闹,乾隆十六年二月初一,星耀吉日,四位新噶伦进入布达拉宫,接受皇帝的任命。

名臣时代,福康安和琳,扬威绝域“廓尔喀”

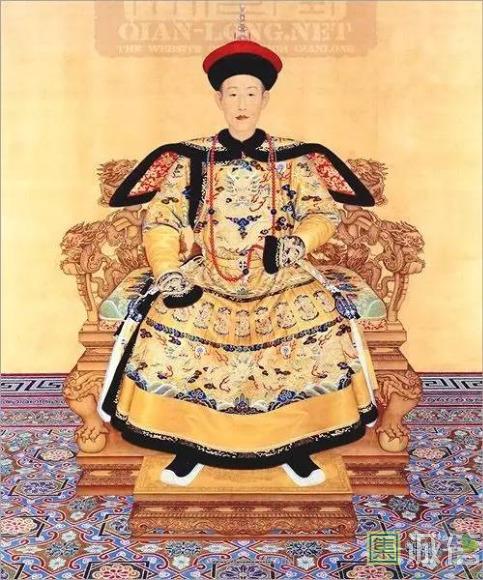

乾隆五十六年(1791年),法国大革命闹得欧洲动荡不安,而在东方,大清帝国显得一片安宁,乾隆已统治这个庞大的国家56年。 西藏同样一片安宁气象。

就在这一年8月,驻藏大臣保泰,雅满泰急奏:

在和廓尔喀人会谈中,西藏政府代表被扣押在聂木拉,廓尔喀大军已占领聂木拉。 后藏危急,恳请将班禅转移至拉萨。 原来,这是一场预谋已久的全面进攻。 如果说上一次的廓尔喀战争不过是一场边境贸易摩擦,还有待价而沽的投机性质。 那么经过四年前那一场稀里糊涂的谈判让(庆麟、雅满泰等,私下同廓尔喀议和,后得到巴忠等赞同。五十四年初,藏廓签定协议,由西藏噶布伦每年向廓尔喀交纳元宝300锭,作为聂拉木、济咙宗、宗喀宗三地的赎金,廓尔喀退兵。此事,巴忠、雅满泰等隐瞒不上报。巴忠以可笑的有功之臣身份离藏回京。),廓尔喀早已看透了西藏的空虚,以洗劫占领整个后藏为其目标。

大战当前,当思良将。 放眼朝堂,曾经骁勇善战的猛将不是病死战死,就是年事已高。 而为将之责,又万分重要,思量再三,乾隆只能使用自己手中唯一的牌-----福康安,又押上了乾隆早年硕果仅存的唯一老将海兰察,还煞费苦心选择和琳负责拉萨以东的粮草后勤。 谈起福康安与和琳,可谓都是出身名门,文武兼备,深得皇帝倚重信任的朝堂栋梁。 福康安,大学士,名将傅恒之子,乾隆孝贤皇后的侄子,乾隆晚期最重要的将领,几乎和大清帝国周边所有敌人都交过手,受皇帝专宠之甚,是朝堂上唯一翻白眼给和珅看的人,甚至有演义说,福康安是乾隆私生子。

关于福康安这一辈子,从勋贵出发,几乎历任所有重要文武官职位,并且跟随阿桂讨伐大金川,主持平定台湾林爽文叛乱,降抚安南内乱,驱逐廓尔喀等,功勋卓著。 关于福康安的超级豪华世家,此处也不得不提。 父亲:傅恒,平定金川,又远征缅甸,乾隆亲登其府在灵前祭酒,赠郡王,享太庙。 叔叔:傅清,死于“通司岗之战”,护国功臣,名载史册,耿直慷慨。 表兄弟:奎林,曾任驻藏大臣,征讨大小金川叛乱,位居前五十功臣之内。 兄弟:福隆安,驸马,总管内务府大臣,主持负责了六世班禅朝觐事宜。 傅清额:也是富察家族中一员,曾任驻藏大臣,六世班禅染上天花在北京圆寂后,受命护送班禅灵塔前往扎什伦布寺。 乾隆一朝,驻藏大臣有五人出身于宗室,而出身富察家族的就有三人,如果算上福康安这个超级驻藏大臣,就有四人,乾隆对富察家族的厚爱和信任可见一斑。 论及清代驻藏史,满洲富察家族的赫赫功劳不应被忽视。 而和琳,为满洲正红旗,钮祜禄氏,为和珅的亲弟弟。

在廓尔喀战争中,和琳负责拉萨以东的军需、粮草运输。 他很快制定出一条制度,将从内地起运至拉萨的补给线分成54站,规定险路每天走80公里,平路90公里。 这些革新的举措体现出和琳的能干,深得乾隆欣赏。 有人说,和琳担任驻藏大臣是和珅刻意安排的结果,他仕途的进步主要受影响于和珅的得势与弄权。 但是,从有关史料与乾隆对和琳的评价来看,和琳个人的品格、素养、细心勤勉办事,以及政绩才是更重要的因素。 用乾隆皇帝的话来说“朕之用和琳,初不过因其人尚细心,遇事奋勉,是以派往。实不料其如此能事,朕深庆得人,国家得一好大臣,大功可易就也”。 关于和琳的功绩很多,如参与制定实施《钦定藏内二十九条章程》,严格活佛管理,划定边界,处理与外藩的关系,查处驻藏大员等。 但让笔者最为动容的,是他整治了西藏地区的天花疫情。

西藏的习俗,视天花出痘为可怕的病症,一旦发病便抛弃不问,患者境况悲惨,他闻此情况十分怜惜,于是在藏北浪荡沟之地修建平房若干间,加以调养。 还禁止将出痘者随意抛弃,应对患者给予口粮,进行隔离调养,是为定例。 拉萨大昭寺前和琳立的“永远遵行碑”(痘症碑),以纪其事。

仁爱之心最动人。

而关于福康安和和琳,也是一对配合默契,互相欣赏,志趣相投的满洲子弟。 两人都笃信佛教; 廓尔喀战役一个主外,一个主内,相得益彰,配合默契; 福安康廓尔喀之战大胜,和琳重修了扎什城关帝庙,和琳所撰碑文有写“大将军(福康安)运筹帷幄,靡坚不破-------”可以看出和琳对福康安的欣赏与肯定,惺惺相惜。 后来两人又一起联手,镇压贵州与湖南的苗民起义。 在诗歌和生活态度方面,两人都对当时的大文豪袁枚颇为欣赏和敬佩,赞赏袁枚的灵动、率性、直抒胸臆的生活。 以至于从军打仗,也不忘随身携带袁枚的著作《小仓山房文集》。 嘉庆元年(1796年),福康安积劳成疾去世于军中,和琳接任军队主帅,同年在围攻平陇的战役中,和琳染上瘴气去世。 两人死于同一年,死于奔波无休的军营之中。 他们一生戎马征程,或可卸下一身盔甲,无挂无碍,畅快淋漓地醉饮一场畅谈袁枚的诗作了。

廓尔喀之战,《钦定藏内善后章程二十九条》

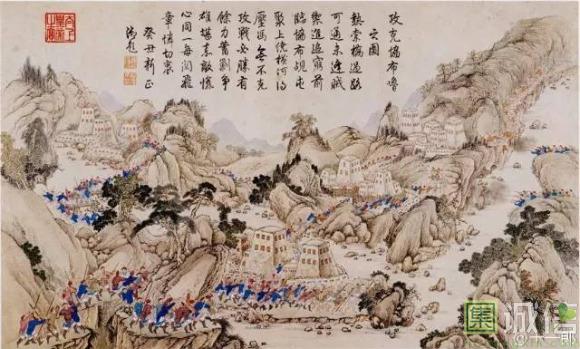

为了应对廓尔喀之战,一时间,福康安,海兰察,和琳等乾隆朝最得力的臣子,几乎都奔走在了四川到西藏的道路上。 乾隆五十七年正月二十日,福康安不畏严寒艰辛,率兵抵达拉萨,全程将近5000公里,仅用50天,可谓神速。 1792年,廓尔喀反击战正式打响,一路上势如破竹,直接打到了廓尔喀首都廷布(今加德满都),廷布无险可守,廓尔喀内外交困,不得不请降。 乾隆示意,准其归降。 乾隆五十七年(阴历八月),清军撤回中国境内,此时距开战只有约3个月时间。 福康安在拉萨短暂驻留期间,在能够遥望到布达拉宫的磨盘山新建了一座关帝庙,清军的保护神灵乃是关帝,廓尔喀战役进军顺利,如有神助,故此建造,这座关帝庙随后又被称作“格萨尔拉康”。 福康安还修整和拜祭了八廓街的“双忠祠”,此时距离“通司岗”的熊熊烈火已有漫长的43年了,不知道福康安推开双忠祠的大门,会不会流下眼泪,“叔叔,我要启程回北京复命了,你曾保卫的疆土,山河无恙”。 那位“通司岗之战”牺牲的驻藏大臣傅清,就是福康安的亲叔叔。 随后,一份驻藏大臣历史上最重要也是最完整的制度文件面世了————《钦定藏内善后章程二十九条》。 这个章程的制定,大大提高了驻藏大臣的职权。 可以说,西藏的一切权利,包括行政人事权、宗教监管权、军队指挥权、司法权、外事权、财税权等统摄于驻藏大臣之手,并对后世产生了深远影响。 其中有一条“驻藏大臣督办藏内事务,应与达赖喇嘛、班禅额尔德尼平等”。 有意思的的是,这个“平等”,是指社会、政治地位的平等,而不是权利的平等。 事实上,驻藏大臣的权利,远远大于和高于达赖和班禅,主持西藏一切要政。 有一则趣闻,乾隆知和琳等驻藏大臣笃信佛教,就提醒和琳“和琳平素敬佛,此次到藏见达赖喇嘛、班禅额尔德尼,自必照常瞻礼致敬,于佛法故当如此。” 目的是叮嘱和琳,虽然信仰佛教,也不要忘记自己驻藏大臣的身份是同这二位大活佛平起平坐的。 而和琳也不负嘱托,“和琳办事甚妥,且见达赖喇嘛不行叩拜,达赖喇嘛唯命是听。 通过两年多的实践,和琳很好地处理了信仰佛教、尊敬达赖喇嘛、班禅与履行驻藏大臣职责之间的关系。

末路狂飙,陨落逝去不复在大家公认的驻藏大臣制度在乾隆六十年前后到达顶峰,之后便开始了漫长的衰退。 造成衰退的的原因错综复杂。 内部官员的贪赃舞弊,驻藏大臣的平庸的不作为(有泰升泰兄弟),当然也有努力致力于改革的文硕,张荫棠,联豫。 也与清政府和国际形势不无关系。 最终,辛亥革命爆发,清王朝崩溃。 始自雍正五年(1727年),一共持续了185年的清代驻藏大臣制度轰然倒塌,伴随着那个曾经无限辉煌的朝代在历史的长河中离我们渐行渐远。 清朝不再,驻藏大臣也消失了。 但在历史的天空中,在逝去的岁月里,在壮丽辽阔的藏地,我想,我们依然可以找寻他们的足迹。 因为,他们把自己的血肉灌溉在了这片土地; 因为,他们的灵魂, 是不朽的。

(参考文献:《百年驻藏大臣研究论丛》、《西藏人文地理》) (版权属作者。转载请注明作者名)

|

|