|

|

|

|

现在尤其是年轻消费群体趋向电商,电商方便,省事,比实体便宜些,至少没有房租吧,而且网上想买的都能找到,逛实体,除非确实想逛逛了,买不买东西不重要,关键在逛。

|

|

|

|

|

|

@NY:赞同

|

|

|

|

|

|

@NY:赞同

|

|

|

|

|

|

消费者购买力下降,实体店和网店对比,价格上差别明显。 购买力越下降,价格因素就越重要。 所以实体店倒闭反映的是消费者的购买力问题,也是整个经济环境的问题。 |

|

|

|

|

|

这是市场优胜劣汰和在创新机制驱动下的结果,怪不得人家马云,即使不是马云的淘宝模式,也会有张云、赵云、王云等来成就其它的模式。 |

|

|

|

|

|

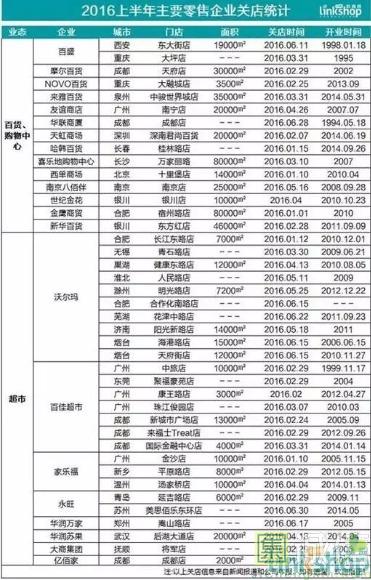

上海市淮海路屹立20年的商业地标——太平洋百货淮海店,将于今年年底关闭,而这已经是淮海路上第五家黯然退场的百货老店。  ↑太平洋百货淮海店 “关店潮”仍在蔓延,百货商场、超市卖场、品牌专卖店……本来就已经很长的名单,正在继续扩大。 北京工商大学商业经济研究所提供的数据显示,2012年到2015年,全国有百货店138家关闭,262家超市关闭,体育品牌店市场6209家关闭,9464家服装专卖店关闭。  有人把实体走下坡路的原因 归结为“马云们”的蚕食 的确,电商发展之快令人侧目。以天猫双十一的交易额为例, 2009年尚只有0.52亿元,今年已经一跃至1027亿元。很多生意不错的实体店,如屈臣氏、ZARA、优衣库等商场“老面孔”,为了搭上这班快车,也同时进驻线上。  令百货商场尴尬的是,他们正沦为电商“试衣间”。很多顾客都会去实体店试穿,记住型号,然后到网上购买。于是,电商们在自造的一节又一节里赚得盆满钵满,而实体零售业却经历了一“劫”又一“劫”。 网上销售,人力成本低、无房租、水电等费用,自然有价格优势。可是,如果把自己失败的原因全数归结为对手的强大,就不算是一个好的玩家。  有统计显示,83%的中国年轻人每周要在网上购物8.4次,可同样强大的亚马逊就撼不动沃尔玛的地位,它的份额只有沃尔玛的五分之一。 国外的百货公司会对消费者进行深入研究,国内的百货公司销售不好就换一家经营。几十年来,世界日新月异,百货却是变化最小的行业之一,有点不思进取。 谁给消费者一个非去不可的理由? 为什么大家越来越不爱去实体店购物? 01.分布密集,同质化严重 就像那个知名的中国人与犹太人开加油站的小故事一样,中国的大部分百货商场,千篇一律,缺乏创新,你这么做赚钱,那我也这么做,同质化严重。 数据显示,日本、韩国人均购物中心面积约为1平方米,香港地区约为1.5平方米,但中国内地的一些二、三线城市人均购物中心的面积已经达到或超过了2平方米。 比如中国人民大学附近一公里左右的商圈,就有大润发、沃尔玛、家乐福、乐天玛特、麦德龙、欧尚、双安商场、华宇购物中心等购物地点。 目前,中国有购物中心近4000家,是美国的3倍之多。全球在建购物中心面积最大的前20个城市中,中国占了13个。更令人惊讶的是,成都在建的购物中心面积达到320万平方米,竟然是购物之都巴黎的30多倍。  ↑银河soho 出自知名建筑师扎哈·哈迪德之手的北京银河SOHO,尽管不主打购物,其商铺至今也没有全部租出去。是不是越大越好,越多越好,恐怕要打个问号。 02.消费体验差 按说百花齐放是好事,可大家却没有鸣出自己的音。 网上有一些这样的吐槽: 当我走进店,店员就马上开启了唐僧模式,语不烦人死不休。 很多时候,导购们总是突然出现在你身后开始推销。 一到饭店,到处都是排着的长队,吵吵闹闹特别不舒服。 差异化商品变少、消费体验差、吃饭排长龙……若不是看电影或带孩子娱乐,还有什么理由是消费者非去不可的? 03.经营成本高 同时,实体店的经营成本越来越高,也令经营者们创新乏力。 商务部部长助理王炳南曾在今年4月表示,在内贸流通领域,店铺租金占实体店经营成本约30%,而近年来实体店铺租金以每年20%的速度增加,约为销售额平均增速的2倍。 早在2014年年底,就有媒体报道,上海租金成本和人工成本已是20年前的5倍和10倍,但商品销售毛利几乎没有增加。而北京王府井区域商品每平方米1年租金超过了2.8万。刨去人工、税收、水电等费用,利润所剩无几。 向死而生,看他们如何突围! 困局之中有勇士 01.拥抱互联网 “触网”成为一些大公司谋求转型的首选。百盛、王府井等百货早在2013年就建立了自己的网上商城,新华百货在京东开设店铺,银泰则与天猫展开战略合作,意图打造线上线下加速融合的O2O模式。  但这些实体店目前仍在摸索期,转型速度太慢,还不算真正的转型成功。不少百货企业的“线上”几乎处于“半死不活”状态,比如百盛线上销售的女士箱包品类中仅有一个品牌,女装品类中也仅有两个品牌。 02.做一个细分领域 也有人找准一个点发力,比如北京的汉光百货,抓住了化妆品行业的优势,转型非常迅速并且有效,化妆品销售一直名列前茅。  成功的原因在于化妆品行业更新快,想要了解新款,首选途径是专柜。隔着网络的电商,也无法如专柜一样面对顾客,对其肌肤有一定的观察之后再推荐商品。同时,高端化妆品的线下线上价格区别不大,消费者更愿意在专柜买个放心。 03.模糊购物边界 更有一些商场,开始升级消费体验,大胆迎接文化创意元素的“入侵”。 北京的侨福芳草地,将艺术融进商业,名画、雕塑、装置等艺术作品常年分布在商场的各个角落,甚至免费展出过40余件超现实主义艺术家达利的作品。消费者来这里,根本分不清是逛街还是逛美术馆。  ↑达利作品《骑海豚的人》,就陈列在商场门口。 上海K11也是如此。巧合的是,K11与即将关店的太平洋百货两两相望,间距不过一条小街,发展势头却南辕北辙。今年11月份,K11引入来自德国的艺术书籍出版社TASCHEN快闪店,活动期间,顾客除了可以买到限量的艺术品及珍藏版书籍外,还能参与设计师对谈。  TASCHEN快闪店现场展卖的大部头艺术书籍。 用心给消费者带来审美喜悦的场所,怎么能不受市场追捧?每一个行业,都有适用于自己的丛林法则。实体店会关门,但不会被谁打败。这个锅,“马云们”不必背。 如果天蓝水清,不堵车不拥挤,商场环境好,可以代管儿童,吃饭不必排长龙等位,出售的国际商品价格没有贵出一倍……可能大多数中国人并不爱躲在家里拼命戳手机。文章来源:电子商务的那点事 |

|